di Lorenzo Colombo

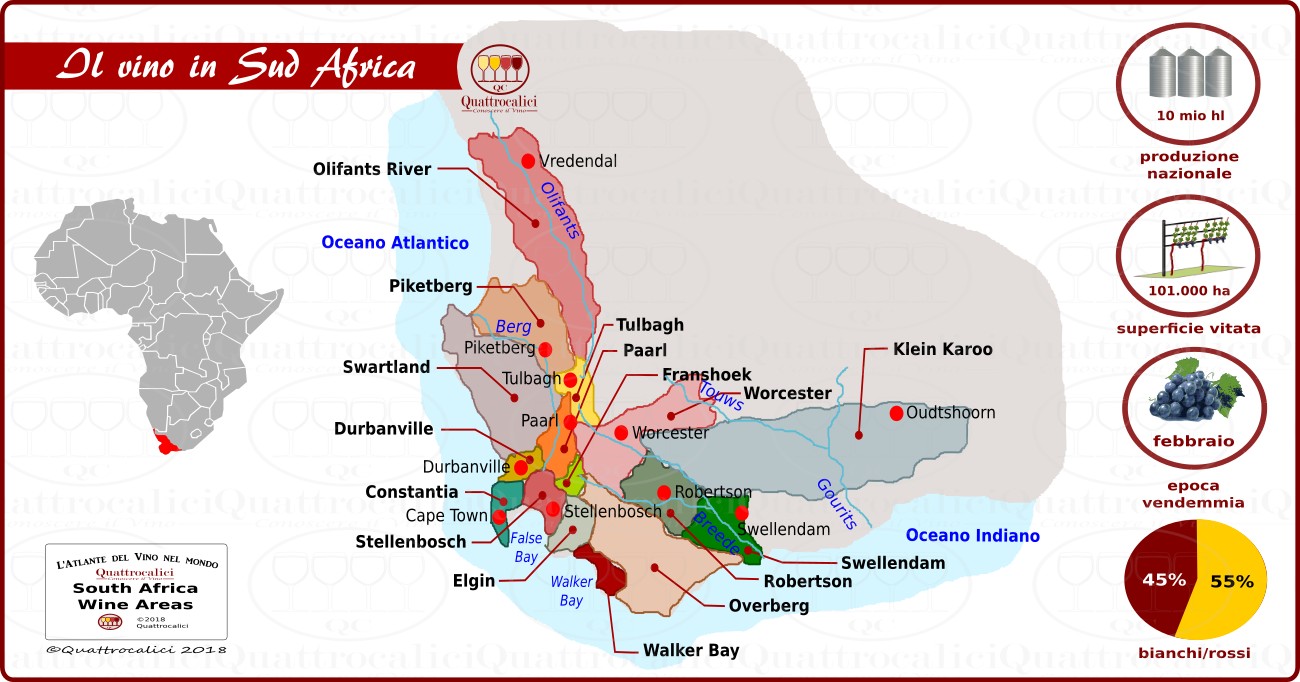

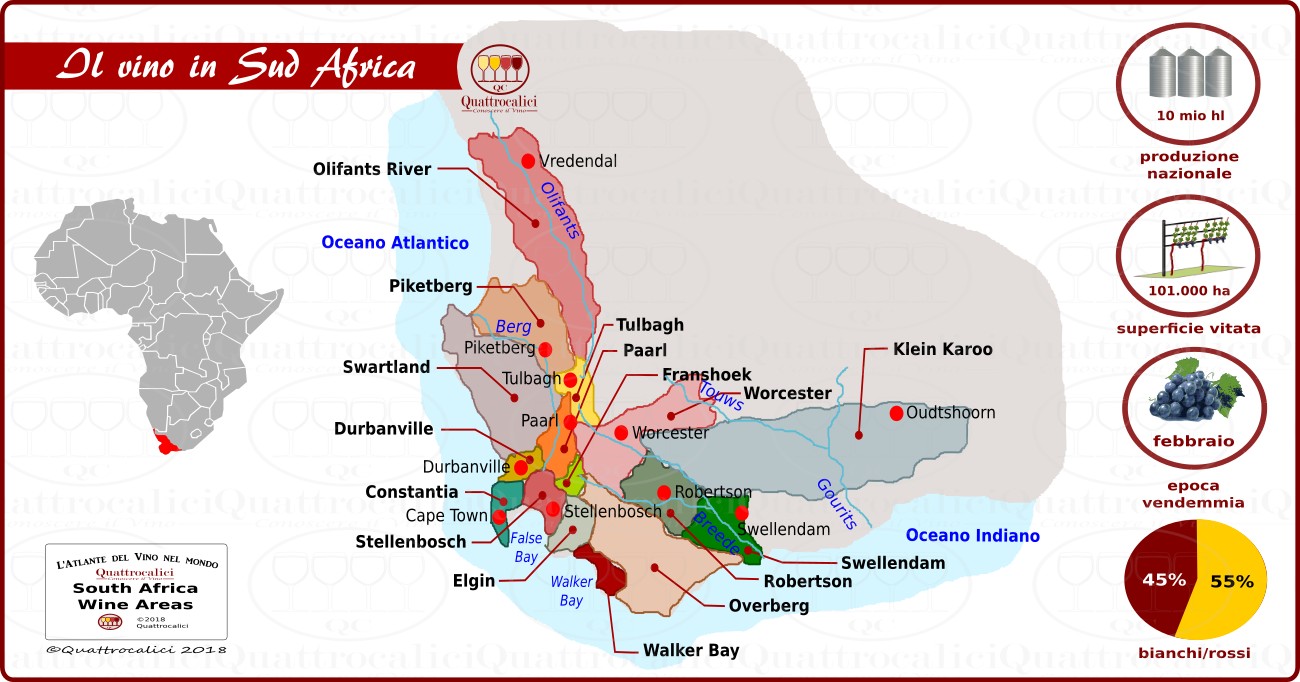

Nel 2024, in Sudafrica sono stati prodotti 7.474.000 ettolitri di vino, di cui oltre il 63% bianchi, su una superficie vitata di 86.544 ettari. Il 55% di questi ettari è coltivato con uve a bacca bianca. 11.653 ettari di questa superficie si trovano nel distretto di Stellenbosch, che risulta essere il quarto per estensione vitata dopo Paarl, Robertson e Breedekloof. Contrariamente alla maggior parte delle altre regioni vitivinicole, a Stellenbosch prevalgono i vitigni a bacca nera (64%). Su tutti spicca il Cabernet Sauvignon con 2.292 ettari, seguito da Merlot (1.413 ha), Shiraz (1.351 ha) e Pinotage (1.044 ha). Tra i vitigni a bacca bianca, il più coltivato è il Sauvignon Blanc (1.517 ettari), seguito da Chenin Blanc (1.253 ha) e Chardonnay (949 ha).

Stellenbosch

Stellenbosch è un'Unità Distrettuale situata nella regione geografica del Western Cape e precisamente nella Coastal Region. Fondata nel 1679 da Simon Van der Stel, dista 40 km da Città del Capo e vanta una tradizione vinicola che risale alla fine del XVII secolo. In origine era una zona agricola e dedicata all'allevamento dei bovini; furono gli Inglesi a trasformarla in zona viticola. Presenta notevoli variabilità sia climatiche che pedologiche (di suoli). Il terreno montuoso, le buone precipitazioni, i suoli profondi e ben drenati, uniti alla diversità dei terroir, ne fanno una zona viticola molto ricercata. Il numero in rapida crescita di aziende vinicole e produttori (più di 200) include alcuni dei nomi più famosi del vino del Capo. Nel suo comprensorio si producono ottimi esempi di quasi tutti i vitigni nobili ed è nota soprattutto per la qualità dei suoi blend rossi.

La città di Stellenbosch è anche il centro educativo e di ricerca delle terre del vino. La Stellenbosch University è l'unica università in Sudafrica a offrire una laurea in viticoltura ed enologia e annovera tra i suoi alunni molti dei produttori di vino di maggior successo del paese. Anche la Scuola di Agraria di Elsenburg si trova vicino a Stellenbosch, così come l'Istituto di Viticoltura ed Enologia Nietvoorbij. Questa organizzazione dispone di una delle più moderne cantine sperimentali al mondo e, presso le sue aziende (situate in diversi distretti vitivinicoli), viene intrapresa un'importante ricerca su nuovi vitigni, cloni e portainnesti.

Il distretto di Stellenbosch è stato a sua volta suddiviso in diverse piccole aree viticole tra cui Banghoek, Bottelary, Devon Valley, Jonkershoek Valley, Papegaaiberg, Polkadraai Hills, Simonsberg-Stellenbosch e Vlottenburg. La Strada del Vino di Stellenbosch è la più antica del paese e una delle destinazioni turistiche più popolari del Western Cape.

Mooiplaas

La storia moderna dell'azienda Mooiplaas ha origine nel 1963 con l'acquisto della storica tenuta da parte di Nicolaas Ross, anche se la storia della tenuta risale al 1806. All'interno della proprietà si trova la villa — ora monumento nazionale — che è un notevole esempio di architettura "coloniale olandese del Capo". L'azienda, ora gestita dai fratelli Tielman (agronomo) e Louis (enologo) Roos, dispone di 100 ettari di vigneti situati tra i 135 e i 370 metri d'altitudine su ripidi pendii ricchi di minerali nelle colline Bottelary di Stellenbosch, con vista su Città del Capo. Nel 1995, Mooiplaas ha istituito una Riserva Naturale Privata, dedicando 70 ettari alla conservazione delle specie di Fynbos — vegetazione locale composta da arbusti tipici di questa regione costiera — in via di estinzione.

I vigneti sono situati su suoli di diversa natura. Sono presenti affioramenti e colline composte dall'erosione di materiale vulcanico, principalmente granito. Inoltre, vi sono notevoli differenze nei microclimi che variano anche in base alle diverse altitudini. I vigneti, dell'estensione di circa 100 ettari, vengono coltivati con metodi e tecniche artigianali, un approccio classico rispettoso dell'ambiente e della biodiversità. Il winemaker Louis Roos è conosciuto per essere un purista, che sceglie di utilizzare solo i migliori grappoli dai migliori vigneti, con minime interferenze umane nel processo produttivo. Nella vinificazione utilizza lieviti indigeni, filtrazioni limitate, fermentazioni naturali e maturazioni in piccole botti di legno.

I Vini Degustati

La produzione di Mooiplaas è suddivisa in tre linee: The Collection, Gamma Classica e infine Collezione Mercia, la più importante, dedicata al fondatore Nicolaas Roos e a sua moglie Mercia. Abbiamo potuto degustare i seguenti vini presso la sede dell'importatore italiano, ovvero Pellegrini SpA.

Chenin Blanc Bush Vine Stellenbosch (Gamma Classica)

Le uve provengono dal vigneto Houmoed, che in lingua afrikaans significa "grinta, determinazione e perseveranza". Messo a dimora nel 1972, è situato a 290 metri d'altitudine sulle colline di Bottelary ed è allevato ad alberello (Bush vine). La resa per ettaro è di 34 ettolitri. Dopo la decantazione statica, metà del mosto fermenta con lieviti indigeni e l'altra metà con lieviti selezionati. Dopo l'assemblaggio, il vino rimane per un lungo periodo a contatto con le fecce fini. Di questo vino sono state presentate due annate: l'ultima in commercio (la 2024) e la 2017.

2024 - Colore giallo paglierino di discreta intensità. Buona l'intensità olfattiva: frutta a polpa gialla e frutta tropicale, accenni d'erbe aromatiche, sentori affumicati, leggere note minerali. Intenso e di buona struttura, succoso e morbido, frutta tropicale e accenni piccanti di zenzero, buona la persistenza.

2017 - Giallo dorato luminoso. Fresco e verticale, accenni di fieno e leggere note idrocarburiche. Asciutto, fresco, verticale, minerale, lunga la persistenza su accenni affumicati. Un vino che impressiona per la freschezza e verticalità a otto anni dalla vendemmia.

Houmoed Bush Vine Chenin Blanc Stellenbosch 2022 (Collezione Mercia)

Le uve provengono sempre dal vigneto Houmoed. In questo caso la resa è di 37 ettolitri/ettaro e il 10% delle uve è stato interessato da botrite. Dopo tre ore di macerazione pellicolare, le uve sono state fatte fermentare con diversi ceppi di lieviti e affinato in barriques per 12 mesi. Il 90% delle barriques è di rovere francese e la parte rimanente ungherese; il 20% nuove, il 20% di secondo passaggio e le restanti di 3° e 4° passaggio.

Colore giallo oro luminoso. Mediamente intenso al naso: pesca gialla e albicocca, note boisé e accenni nocciolati. Buona la struttura, succoso, legno appena percepibile, leggere note piccanti. Chiude con buona persistenza, leggermente amaricante su sentori d'erbe officinali.

Chardonnay Stellenbosch 2024 (Gamma Classica)

Il vigneto dal quale provengono le uve per la produzione di questo vino è posto su suoli composti da argille rosse e granito. Pressatura a grappolo intero, fermentazione in barriques usate di rovere francese da 300 litri dove poi il vino sosta per sei mesi sulle fecce fini con periodici batonnages.

Colore paglierino luminoso. Discreta l'intensità olfattiva: fresco, pulito e agrumato, sentori di pesca gialla. Dotato di buona struttura, agrumi maturi, legno dolce, accenni piccanti di zenzero, lunga la persistenza.

Pinotage Stellenbosch 2023 (Gamma Classica)

Il Pinotage è l'unico vitigno prettamente sudafricano. Si tratta di un incrocio di Pinot Nero e Cinsaut (Hermitage), creato dal professor Abraham Perold nel 1925. Messo a dimora nel 1952, dopo sette anni vinse il primo premio al Wine Show di Città del Capo. Questo vitigno unisce le caratteristiche nobili del primo con l'affidabilità del secondo. Può produrre vini complessi e fruttati con l'invecchiamento, ma è spesso piacevolmente bevibile anche da giovane. Il vigneto è situato a 250 metri d'altitudine sulle colline di Bottelary su suolo granitico con esposizione a Est. Il sistema d'allevamento è ad alberello. La fermentazione è stata effettuata in vasche d'acciaio e la maturazione del vino è avvenuta in barriques di rovere francese, il 10% delle quali nuove.

Rubino brillante, intenso e luminoso. Di media intensità olfattiva: frutta rossa fresca, ciliegia e frutti di rovo, leggere note speziate, vanigliate e nocciolate. Fresco e succoso, di media struttura, tannino delicato, buona vena acida, leggeri accenni speziati, lunga la persistenza. Vino dalla piacevole beva, senza essere molto complesso.

Watershed Pinot Noir Stellenbosch 2022 (Collezione Mercia)

Da uve Pinot Nero in purezza provenienti dal vigneto più alto di Mooiplaas, situato a 370 metri d'altitudine. La resa è di 29 ettolitri/ha. L'uva viene diraspata e quindi macerata per 48 ore ad acino intero. La fermentazione si svolge in vasche aperte, dopodiché la massa viene posta in pressa pneumatica. L'affinamento avviene in barriques selezionate da 225 e 300 litri dove il vino sosta per nove mesi.

Il colore è rubino-granato scarico, luminoso. Bel naso, intenso, presenta sentori floreali di fiori rossi e note fruttate di ciliegia e frutti di bosco con leggeri accenni di legno dolce. Fresco, sapido e succoso, delicato e di buona eleganza, bel frutto (ciliegia fresca e lampone), bella vena acida e buona persistenza.

Cabernet Sauvignon Stellenbosch 2022 (Gamma Classica)

90% Cabernet Sauvignon e 10% Petit Verdot provenienti da un vigneto situato a 150 metri d'altitudine su suolo ghiaioso sulle colline di Bottelary. La resa è di 32 ettolitri/ha. Fermentazione con macerazione di 10 giorni, affinamento in barriques da 225 e 300 litri, il 15% delle quali nuove, per 18 mesi.

Colore rubino profondo e luminoso. Buona l'intensità olfattiva, accenni tostati e leggere note vanigliate. Dotato di buona struttura senza essere pesante, succoso, frutta a bacca scura, accenni di cacao, caffè e cioccolato, leggere note piccanti, bella vena acida e lunga persistenza.

Tabakland Cabernet Sauvignon Reserve Stellenbosch 2020 (Collezione Mercia)

Il vigneto Tabakland è stato messo a dimora nel 1992 dove precedentemente si coltivava tabacco. È situato a 150 metri d'altitudine con esposizione a nord-ovest su suolo ghiaioso sulle colline Bottelary di Stellenbosch. Il sistema d'allevamento è a spalliera e la resa è di 34 ettolitri/ha. L'affinamento del vino avviene in barriques di rovere francese, il 42% delle quali nuove e le rimanenti di 3° e 4° passaggio, per una durata di 24 mesi. Dopo aver selezionato unicamente le barriques ritenute migliori, viene imbottigliato senza alcuna stabilizzazione, previa una leggerissima filtrazione. Viene prodotto unicamente in annate considerate eccezionali.

Molto bello il colore: rubino profondo e luminoso. Intenso al naso: frutta a bacca scura, note vanigliate e di tabacco dolce. Dotato di buona struttura, succoso, frutta a bacca scura (prugna, more), accenni di peperone e di legno dolce, bella vena acida e lunga persistenza.