di Luca Dresda

“Mi ha detto papone che oggi si va sui monti, si sale verso il fresco, ma io je l’ho detto che voglio la neve, voglio mangiare il freddo. Quella pulita e scavata di qualche centimetro. Dice che andiamo a conoscere la signora dell’uva. Una signora che fa l’uva e poi fa il vino. Che ci farà mangiare uva che non abbiamo mai assaggiato. Dolce e scrocchiarella. Ma io non mi fido. Lo dice solo per farmi stare buono e portarmi via dal ciaffi-ciaffi tra le onde, perché dice che troppo sole gli fa male. Che suda".

In macchina si sale e si sale. Tutte salite e curve. La strada non si vede. È stretta stretta. Non ce la faccio più, legato a sto seggiolino. Ma poi, papone si ferma sotto un albero mezzo secco dove c’è una signora piccolina che sembra Ilenia, la mia amica di scuola. Scendiamo tutti con le ciabattine e ce le cambiamo. “Sennò i sassolini ti fanno male” dice la mamma. Ma io non le voglio le scarpe chiuse. Mi fa caldo. Rivoglio i miei sandalini. Qui non c’è sabbia, c’è terra secca e piante picca picca. Fa più caldo che in spiaggia. Almeno lì ci si poteva mettere nel mare.

|

| Foto: Andrea Federici |

Dietro un monte si vede il fumo che sale. È un fuoco. Ci sono anche gli aerei dei pompieri che buttano l’acqua. I canadè. Dice papone che quelle che si vedono lontano sono montagne alte alte dove quando fa freddo c’è la neve. E mi ha promesso di portarmi. La signora dell’uva è vestita tutta di scuro e ha degli occhialoni grandi. Sorride a papone e poi gli dà un abbraccio di quelli che non finiscono più. Poi mi saluta e mi dice che ora mi farà sentire un po’ di odori. Strappa delle foglioline e ce le mette sotto il naso, papone mi dice tutti i nomi. Alcuni sono nuovi, altri li ho già sentiti nella casa colorata, la casa mia di Roma. Alloro. Timo. Rosmarino. Poi, la signora dell’uva, che si chiama Giovanna, ed è la prima Giovanna che conosco, a parte la zia Anna che è la più brava a fare i dolci, si mette a camminare. E non si ferma quasi mai.

Cerco di raggiungerla con papà che gli vuole stare vicino, ma sbuffa e suda che tra poco cade a terra svenuto. Giovanna sale scalini di sassi e di pietre e poi strappa due o tre foglioline di una pianta che è la salvia, ma è molto più profumata della salvia che conosco io. Deve essere una super salvia. E a quel punto papone mi dice che posso prendere delle palline di uva dalla pianta. È un’uva nera nera, scura scura, ma i pallini non sono grandi, e papone mi dice che il semino si può masticare perché scrocchia ed è buono. Dolce. A volte non lo capisco. Nel seme, non c’è il succo dolce. Che si mangia a fare? Non è un biscotto. E neanche un crècher. Che lo mangiamo a fare? Va beh, lo faccio per lui che è tutto entusiasta. L’uva è buona. Mmm… Buona buona. Mi piace. E siccome mi ha detto che posso mangiarla, me ne prendo altra. E un’altra. Ora mi comincio a divertire. Prendo tutti i pallini neri da tutte le piante e via. La signora dell’uva dice che se continuo così non resterà niente. Ma non è vero. Qui è pieno di piante piene di uva.

Camminiamo ancora, e io sono stanco di camminare e mi faccio prendere sulle spalle per vedere meglio tutto quello che indica la signora dell’uva. Ci sono alberi nuovi nuovi, dice che uno fa i manghi, ma non ci sono i manghi appesi, quindi deve essere una di quelle cose che dicono gli adulti per farci aprire la bocca. Poi indica in basso in alto, di qua e di là, e ci fa vedere tutto il mondo che si vede da questo posto pieno di salite, e parla di tanti anni fa e di oggi che è tutto diverso e io intanto anche basta dei pallini di uva. Ho fame. E voglio giocare un po’. Alla fine, torniamo in macchina e scendiamo giù, verso le case. La signora dell’uva ci fa entrare in una stanzetta che sembra una grotta dove ci sono tante cose di metallo, macchine, casse, reti, bottiglie piene e vuote. E su un tavolino vedo molti bicchieri, come quelli di casa appesi a testa in giù, e le bottiglie del vino. Papone è sempre il solito. Ti fa camminare, ti fa stancare, ti dà qualche contentino e poi ti porta a bere vino, che è una cosa che io non posso ancora bere. Da grande voglio capire com’è questo vino che ora dicono che mi farebbe male. Ma anche a papà non sembra fargli proprio bene, eh. Ogni volta che il bicchiere diventa vuoto, gli viene un sorriso grande come la faccia in un pagliaccio e dice cose che non si capiscono, tutte mischiate.

A un certo punto arriva l’uomo della grotta e ci saluta. È alto, biondolino e tutto sorridente. Dice che ci vuole far vedere una macchina magica. Una macchina che veste le bottiglie. E io non vedo l’ora di andare a vedere, perché sicuramente mi diverto di più che a vedere papone che svuota bicchieri e parla parla parla che non si capisce che cosa dice. Ghé, si chiama, l’uomo della grotta. Dice che viene da lontano e che lui lavora come un mulo. Ma a me non sembra di vedere la coda. Poi ci fa vedere come la macchina magica veste una bottiglia e la prepara per uscire dalla grotta e andare a casa di tutte le mamme e i paponi. È veramente magica. Fa un rumore brutto, forse è un mostro cattivo? Forse devo chiamare Spiderman e fargli dare un cazzottone sulla capoccia e farla secca, come dice papone. Forse. Ma forse no. Quando la macchina smette di urlare e ruggire Ghé alza la bottiglia e ci fa vedere il vestito. È una maglietta rossa. Dice che si chiama Luvà. “La voglio”, gli dico. E lui, ridendo: “Kiedilo a tuo papà. Magari te la kompra.” È simpatico, Ghé. Dice che lui è l’amico di Giovanna, la donna dell’uva e che insieme sono la mamma e il papà del vino. Ma io non vedo bambini. “Lui è nostro bambino.” Mi risponde Ghè. Poi mi regala un vestitino rosso. Io corro di là da papone e mamma urlando come mai. “Guardate! Ghé mi ha regalato un vestitino per bottiglie!” Ed è tutto un ridere e saltare e urlare che non ci si capisce più niente. Solo Giovanna, la donna piccina dell’uva resta ferma e sorride appena.

Ci guarda, forse è contenta, forse si è divertita anche lei con papone che parlava e parlava, mentre noi vestivamo le bottiglie. Ma adesso dicono che è l’ora di andare a mangiare. E si salutano. Una, due, tante volte. Papone dice che vuole tornarci. La donna dell’uva dice che è stato fortunato. E papone giù a ridere, che non si sa perché. E così ce ne andiamo a fare le pappe. E i paponi e le mamme sembrano tutti così felici che ho il sospetto che anche loro abbiano visto una magia.

|

| Foto: Pasquale Pace |

E intanto, mentre scendiamo, la donna dell’uva e l’uomo della grotta ci salutano e diventano sempre più piccoli. Che adesso quasi assomigliano ai nonni di Firenze. Mi giro e gioco con il mio vestitino rosso.”

NOTA

In questo pomeriggio a Posaù e poi in cantina, abbiamo avuto occasione di assaggiare nell’ordine:

1. L’uva del vigneto. Talmente matura che veniva voglia di vendemmiarla subito. Ma fermandoci qualche giorno avremmo potuto partecipare attivamente.

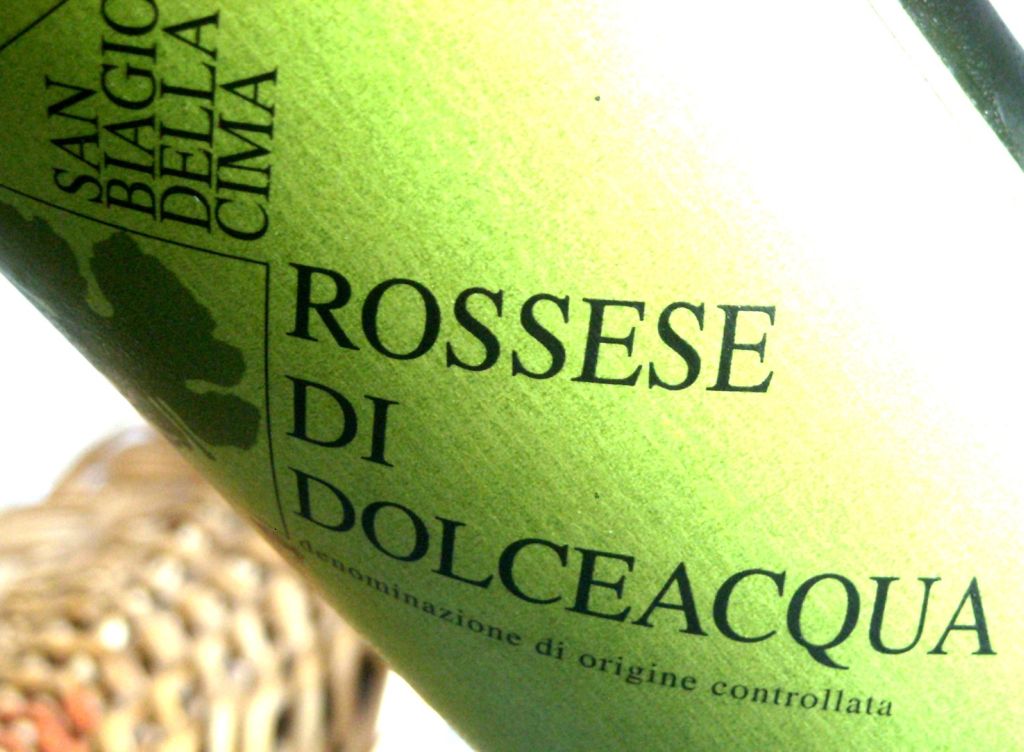

2. Rossese di Dolceacqua 2021. Prima di tutto, bisogna sottolineare la perfetta temperatura di degustazione di un Rossese, in agosto. Fresco. Dissetante. Lenitivo. Ne è seguita una breve discussione, giocosa e ironica, visto che noi stessi, con amici, il giorno prima avevamo un po’ sfiorettato sull’argomento, ovviamente in totale disaccordo e con determinazione crescente a ogni bicchiere svuotato. Ci piace molto la modernità del pensiero filosofico secondo cui ognuno fa un po’ come cacchio gli pare. Ma… se parli di temperatura di servizio è sempre al netto del prendo una bottiglia, la porto in sala, la stappo, la verso e do il tempo ai commensali di assaggiarla. E poi… poi, quello che resta se ne va lentamente in un altro mondo termico che raramente viene controllato. Quindi, i primi bicchieri si bevono bene e con gli ultimi meno ci pensiamo e meglio è. Questo è il vino che raccomandiamo in spiaggia, al tramonto, con il plaid coperto di leccornie. Lo raccomandiamo in coppia o in tris, perché va giù troppo rapidamente. Cascata del Niagara.

3. Luvaira 2018. Confesso che forse è un vino che ho mitizzato troppo. A casa mia non manca mai. Ho qualche bottiglia nascosta nella cantina di mia madre che urla e implora di essere bevuta. La mia memoria papillare mi fa accogliere il 2018 con un po’ di stupore. Per la prima volta non sento un vino dal duplice carattere, pronto al godimento e allo stesso tempo che necessita attenzione e cura. Il giusto compromesso tra leggiadria e profondità. Un vino che chiede anche attesa, riflessione, un componimento di versi non solo da stornello. Per la prima volta, sento mancare l’aspetto più romantico e sensuale. Quella femminilità controllata che ti conquista anche senza essere smodata. A quanto pare la 2018 è stata un’annata proprio così. Pulita, elegante, ma con una dimensione più piccola, esile, anche se commercialmente ineccepibile. Sono di quelle annate sul cui futuro pochi scommetterebbero, tranne poi riservare a volte sorprese, come la 1966 del Chianti Classico o della Langa. Ma ormai lo abbiamo capito, quando in un vino si sente il carattere dell’anno, siamo di fronte a un prodotto vero, lavorato in vigna e non corretto in cantina. Anche se vorremmo che mantenesse il suo livello senza mai piegarsi ai capricci della natura. Lo voglio riassaggiare. Il ritorno.

4. Posaù 2020. Ecco il banale effetto “influenzale” di una visita in vigna che ha del poetico, del prosaico e dell’epico allo stesso tempo. Il Posaù lascia tutti a bocca… chiusa. In silenzio. Di là sentiamo gli strilli dei bimbi che chissà contro quale drago staranno combattendo all’interno delle fiabe di Goetz e il piacere di questo vino fuori dall’ordinario, quasi smaccatamente profondo, cornucopia di sentori, ricco e di grande allungo ci porta lontano. Non mi chiedete dove. Il senso di una giornata.

5. Curli 2019. Dopo avermi guardato con un ghigno dolce, Giovanna mi dice che lei non fa visite. Non dice che di solito non le fa. No. Lei non fa visite in vigna e in cantina. Punto. Non mi viene istintivamente di ringraziarla in ginocchio, come dovrei forse, ma mi rendo conto di essere un prescelto. Io, e company, ovvio. Mi rendo conto che sono qui e allo stesso tempo non dovrei esserci. Ci sono e non ci sono. E nel breve tempo in cui faccio questa riflessione, lei mi va a prendere questo ultimo regalo che mi fa scendere una lacrimuccia ribelle da un occhio a scelta. Deglutisco e mi preparo. L’aspettativa è enorme. Troppe cose si sono dette e scritte. Sarà veramente lui, il mito? Glielo chiedo prima di assaggiare. E lei non risponde. Mi guarda. Sfida la mia sfacciataggine. E poi, e poi… Curli non è solo un Rossese. Nasce Rossese e poi diventa un luogo in cui si incontrano molti protagonisti dei nostri viaggi e delle nostre sortite. Uno scambio senza fine di identità e di esperienze. C’è sicuramente tanta influenza, tanta sovrastruttura, eppure è davvero un vino denso di significati. Ma direi che il termine che più lo contraddistingue è solenne. Come una messa di Beethoven, penso. Come… ma a quel punto, Ale mi si aggrappa con tutto il peso alla camicia, mi dice che ha fame e che vuole salirmi a cavallo, sulle spalle, che quasi mi cade il bicchiere a terra… e mi riporta alla realtà.

|

| Foto: Intralcio |

Facciamo in tempo a fare alcuni brevi riassaggi casuali per mischiare le carte, e la complessità e il piacere di un incontro letteralmente non previsto ci prende a tutti la mano e ci lasciamo andare a saluti e contro saluti come quando si lasciano dei parenti dopo un’estate insieme, mentre ci avviamo a cenare a Bordighera vecchia da Magiargè, un posto che nessuno può farsi mancare se passa da quelle parti.

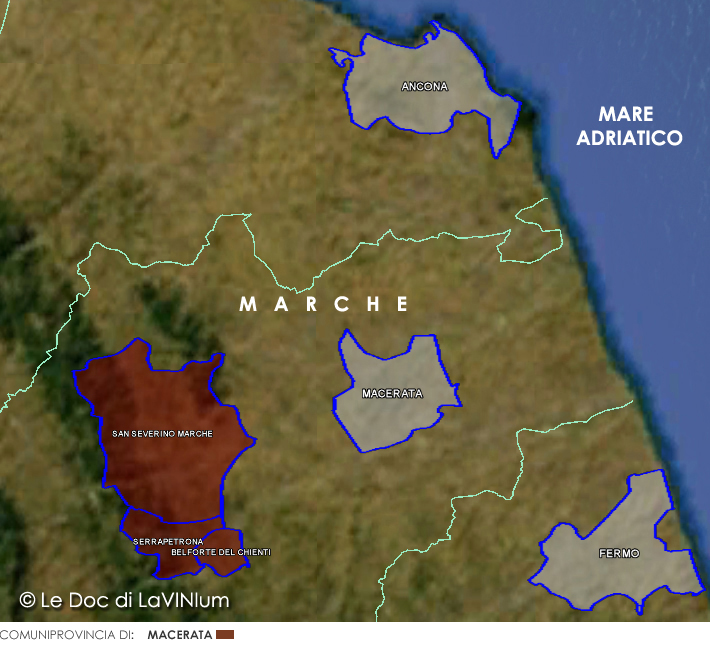

.svg/621px-Map_of_comune_of_Serrapetrona_(province_of_Macerata%2C_region_Marche%2C_Italy).svg.png)